仁寺洞

(インサドン)

仁寺洞は、朝鮮王朝が都を漢陽(現ソウル)に定めて以来、

王宮に勤める両班(ヤンバン=高級官僚、貴族)達の屋敷が軒をつらね、

今もその名残りが街の佇まいに残っているようです。

両班が住んだ韓国の伝統的建築である韓屋も

仁寺洞附近には多く残っているとのこと。

19世紀末の衰退した李王朝の混乱期、また日本統治下にあって

困窮した両班たちの家から売りに出された美術工芸品を

売るための店が現れ、仁寺洞通り(インサドンギル)を中心に

この界隈は骨董の街になりました。

古美術店、伝統家具店、工芸品店、陶磁器店、文房具店、

そして土産物店、伝統茶の喫茶店やカフェ、レストラン、

最近では現代美術を扱うギャラリーも増えているとか。

ソウルの中心部にありながら、

街の佇まいは明らかに明洞や南大門などのショッピング街とは違う、

落ち着いた雰囲気でした。

韓国の「伝統餅」にかかわる韓国ドラマを見たことがあります。

このお店で売っているのも、そういう伝統的なお菓子の流れかもしれません。

とても綺麗だと思いました。

ここは文房具屋さんです。

仁寺洞へ行ったら、「韓紙(ハンジ)」と呼ばれる紙を

ぜひ買いたいと思っていました。

1600年の歴史を持つという韓紙は、

植物の繊維を伝統的な技法を用いて手漉きで作ったものだとか。

日本の和紙と同じように主に楮(コウゾ)を原料にしているようです。

この写真は、買い求めた韓紙を包んでくれている様子を、

のぞみさん(ハンドルネーム)が撮影されたものです。

買ってきた韓紙の一部です。ほかに折り紙のような

韓紙も買いました。

今回の旅行記では、各ページの壁紙に、これらの韓紙を使ってみました。

円 丘 壇

(ウォングダン)

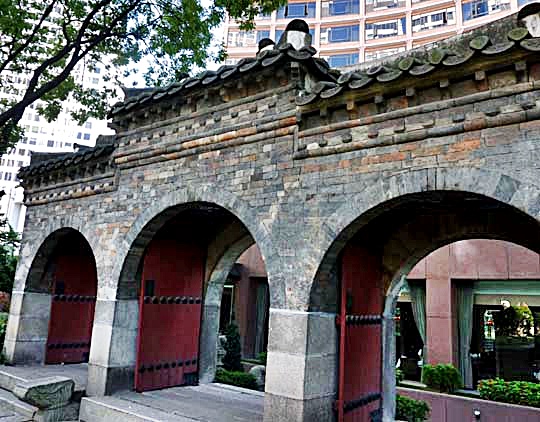

前のページで述べた「徳寿宮」へ行くときに、

市庁舎前広場をはさんで徳寿宮と向き合う場所に

こんな門のようなものがありました。

いったい何だろう?と思っていたのですが、この門の中は

王が天に向かって祭祀をする祭典壇のあった場所、

円丘壇(ウォングダン)の跡だったのです。

王や皇帝が天に向かって豊作や天候を祈ったりする祭天儀礼は、

韓半島では古代から行われていたということです。

即位と同時に王が吉地を決め、祭壇を設けて天に祭祀を行う儀式

「円丘祭」は古代、高麗時代、李氏朝鮮時代と、ずっと行われてきたそうですが、

1897年、李王朝最後の王・第26代高宗が大韓帝国初代皇帝に即位

したときに行われたのが最後となりました。

その時、高宗が吉地に選んだのがこの場所でした。

李王朝末期、清国や日本、ロシア、欧州列強などの干渉を受けながらも

朝鮮王朝の存続を願い、大韓帝国皇帝に即位した高宗でしたが、

激動の歴史に翻弄され、結局は日本に併合されることになるのでした。

大日本帝国の王族の身分とされた高宗は晩年を

円丘壇と向かい合う徳寿宮で過ごし、

1919年、67歳の生涯を終えました。

円丘壇があった場所は、今では高層ホテルの谷間になっています。

朝鮮を統治した日本の朝鮮総督府は高級ホテル建設を計画し、

円丘壇のほとんどを取り壊して、韓半島初の西洋式ホテルである

「朝鮮ホテル」(現・ウェスティン朝鮮ホテル)を建てました。

かつての円丘壇のうち今も残っているのは、

「皇穹宇(ファングンウ)」という建物と、正門である「石彫大門(ソッチョデムン)」、

石で彫刻された「石鼓(ソッコ)」ですが、石鼓は見落としてしまいました。

(上の写真は、ウェスティン朝鮮ホテル側から皇穹宇を撮ったものですが

この建物はまさにウェスティンホテル、ロッテホテル、プレジデントホテルと

いった高層ホテルに取り囲まれた谷間に残されています。

ここには誰でも自由に入ることができます。)

← 三層八角形の皇穹宇(ファングンウ)

← 三層八角形の皇穹宇(ファングンウ)神霊を安置した所だそうですが、今は何もありません。

皇穹宇の周りを囲む欄干には

獬豸(ヘテ)という想像上の動物(神獣)が置かれて守護しています。

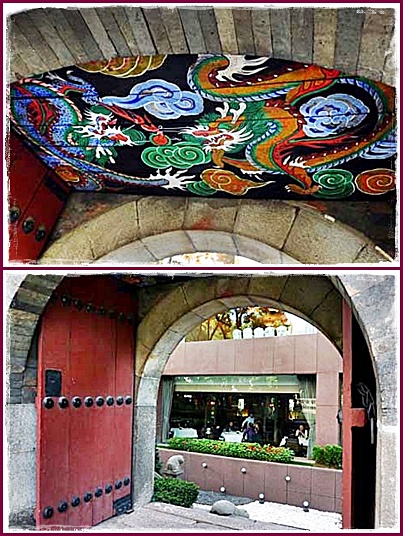

円丘壇に入るための正門、石彫大門(ソッチョデムン)

この門は3連の門を構える重厚な石造りで、

天井に描かれた龍の絵は、

今も活き活きと鮮やかな色彩です。

門の向う側には、至近距離に

ウェスティンホテルの広々とした窓が見えます。

喫茶室のようです。

円丘壇を後にして、南大門市場へ向かって歩きます。

南大門市場の少し手前にある

《新世界百貨店本店》(右側)。

その向こうに南山、

そして南山の頂上に建つ《Nソウルタワー》

新世界百貨店本店は

日本統治時代に

三越の京城(けいじょう)支店として

建てられたもので、

韓国で最も古いデパートの一つ

だそうです。

韓国銀行《貨幣金融博物館》

日本統治時代に「朝鮮銀行」として建てられました。

第二次世界大戦後、独立国家・大韓民国となってからは

「韓国銀行」になりました。

現在、銀行機能は新しいビルに移り、

この歴史的建造物は様々な時代の貨幣を展示する博物館

として利用されています。

南大門路へ向かう路上で目にした「下馬碑」

日本の寺社やお城で見掛ける下馬碑は、単に「下馬」の二字だけしか

書かれていません(私が見た限りにおいてですが)。

ところが韓国の下馬碑は、こんなふうに「大小人員皆下馬」と

書かれているのですね。身分の上下貴賎にかかわらず皆下馬

しなければいけない(王様といえども?)、といったところでしょうか。

次のページへ